L’occhio è un organo che svolge moltissime funzioni all’interno del corpo umano, primo tra tutti la messa a fuoco delle immagini. La vista non serve però solo a questo, ma fa capo a una gamma molto varia di funzionalità altrettanto importanti, come la percezione dei colori e dei contrasti, la visione notturna, il senso di profondità e la percezione periferica.

Tutto questo – e molto altro – è spiegabile con il fatto che l’occhio umano è un organo dall’anatomia articolata e complessa, affascinante da conoscere, ma soprattutto molto importante da proteggere con visite regolari e – se necessario – trattamenti mirati.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul funzionamento dell’occhio, dalle componenti ai difetti che possono compromettere la capacità visiva!

Anatomia dell’occhio: tutte le sue parti

Organo piccolo, ma molto complesso, l’occhio si compone di molte parti anatomiche che svolgono ognuna una funzione molto importante nella percezione di immagini, forme, colori e riferimenti spaziali.

L’occhio si colloca all’interno dell’orbita, una zona ossea di forma cava che contiene il bulbo e il nervoottico, quest’ultimo collegato al cervello. Attorno all’orbita si sviluppano i muscoli che consentono la motilità oculare, le palpebre e i dotti preposti alla secrezione delle lacrime.

Per entrare più nel dettaglio, si può suddividere la struttura dell’occhio umano in queste componenti principali:

- Sclera: la parte bianca e opaca dell’occhio, una membrana esterna stratificata e resistente che riveste il bulbo dalla cornea fino al nervo ottico, ne conferisce la forma sferica e svolge una funzione protettiva e di sostegno strutturale.

- Congiuntiva: mucosa trasparente che riveste la zona anteriore del bulbo e la parte interna delle palpebre, ricoprendo in parte anche la sclera. La congiuntiva svolge una funzione protettiva e immunitaria nei confronti dell’occhio.

- Cornea: può essere definita come una cupola trasparente che ricopre la sezione anteriore del bulbo oculare, davanti alla pupilla e all’iride. La cornea è ricca di strati e preposta sia alla protezione dell’organo che alla sua funzionalità di visione, poiché – quando non è affetta da problematiche o difetti di rifrazione – è la principale responsabile della messa a fuoco, poiché devia i raggi luminosi che, attraversando il cristallino, raggiungono la retina, favorendo la percezione delle immagini.

- Pupilla: apertura che appare come un punto nero al centro dell’occhio e dell’iride. Grazie ai muscoli dell’iride si allarga e si restringe se stimolata da condizioni di luce diverse (o condizioni fisiche particolari). La pupilla regola la quantità di luce che raggiunge la retina.

- Iride: attorno alla pupilla si trova l’iride, un anello colorato che determina il colore degli occhi e, attraverso i suoi muscoli, regola la quantità di luce che arriva fino alla retina.

- Retina: mentre la sclera ricopre lo strato esterno del bulbo oculare, la retina è la membrana che riveste lo strato interno, ricca di cellule nervose. Questa componente converte le immagini percepite dall’occhio in informazioni per il cervello, tramite impulsi elettrici, e si compone di due aree principali, la macula e la fovea. La retina abbonda di fotorecettori – i coni e i bastoncelli – i primi necessari per la percezione dei colori, i secondi per la visione in scala di grigi, in condizioni di scarsa luminosità.

- Cristallino: si tratta della lente naturale dell’occhio, situata davanti al corpo vitreo e dietro l’iride. Il suo ruolo per la funzione della vista è molto importante, perché la luce lo attraversa, convergendo sulla retina e favorendo la messa a fuoco. Questo avviene quando la lente è sana, elastica e limpida, mentre alcune problematiche come presbiopia o cataratta compromettono la visione.

- Nervo ottico: componente del sistema nervoso centrale, collega la retina al cervello attraverso dei fasci che si biforcano a X. Anch’esso ha il compito di trasformare le immagini percepite in impulsi che vengono elaborati dal cervello.

Oltre a queste parti dell’occhio più note e più coinvolte della capacità visiva, ne esistono molte altre, preposte per esempio alla lacrimazione e alla distribuzione del film lacrimale, alla vascolarizzazione, alla schermatura dalla luce, e così via.

Conoscere l’anatomia dell’occhio è fondamentale per un medico oculista, ma è importante anche per il paziente, per capire come funziona la propria vista e gli eventuali problemi che possono interessarla.

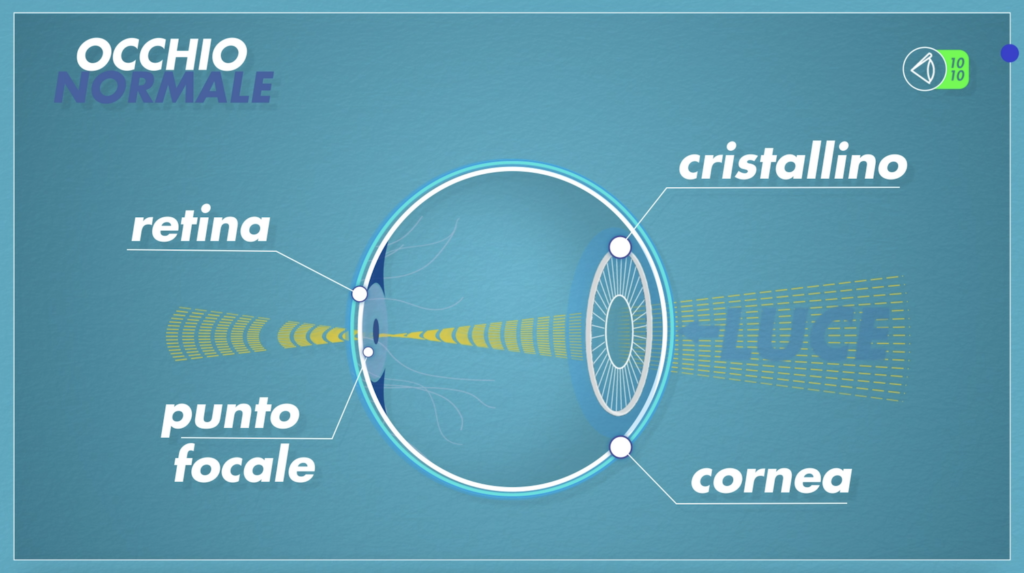

Il percorso della luce nell’occhio

Non è un caso che il funzionamento di molte componenti anatomiche sopra illustrate evidenzi un rapporto stretto tra occhio e luce. È proprio grazie all’ingresso dei raggi luminosi che quest’organo può svolgere le proprie funzioni di messa a fuoco ed elaborazione delle immagini.

Il percorso della luce nell’occhio inizia con un semplice stimolo luminoso. I raggi luminosi riflessi dagli oggetti raggiungono l’occhio e – come prima cosa – attraversano la cornea. Quest’ultima svolge un primo compito di messa a fuoco e rifrazione dell’occhio, ossia indirizza i raggi luminosi verso la retina. I raggi attraversano l’umor acqueo e la pupilla – che si allarga e si restringe a seconda della luce presente nell’ambiente – e il cristallino, che accomoda leggermente la propria curvatura per mettere a fuoco gli oggetti a distanze diverse. Infine, vengono coinvolti anche la retina e i suoi fotorecettori, i coni e i bastoncelli, che trasformano i segnali luminosi in impulsi elettrici, inviati al cervello tramite il nervo ottico. Infine il cervello elabora le immagini in tempi così rapidi da essere impercettibili, praticamente in tempo reale.

Il processo visivo: come vediamo davvero

L’occhio è il protagonista indiscusso del processo visivo, ma per poter svolgere la propria funzione deve collaborare con il cervello, un organo altrettanto importante che elabora le informazioni e le trasforma in immagini. Solo includendo quest’organo possiamo davvero capire come vediamo.

Dopo la funzione di acquisizione, l’occhio trasmette i segnali luminosi alla corteccia cerebrale, dando il via al vero e proprio processo di percezione visiva. Il cervello codifica tutte queste informazioni e le elabora in immagini coerenti e complete, svolgendo una funzione di integrazione delle informazioni. Interpreta cioè i colori in base alle diverse condizioni di luce e ai riflessi, e si occupa inoltre di comprendere la percezione spaziale dell’oggetto, distinguendo tra immagine principale e sfondo.

Inoltre la corteccia visiva ricostruisce un senso di profondità e una visione tridimensionale grazie alla visione binoculare e indizi quali movimento e prospettiva.

Come percepiamo colori, forme e movimento

Una delle proprietà più affascinanti dell’occhio umano – e del cervello che lavora insieme a lui – è la capacità di percepire colori, forme e oggetti in movimento, in modo coerente e completo. Ma come avviene tutto questo?

La percezione dei colori è affidata a due tipi di cellula posizionati nella retina, i coni e i bastoncelli. Si tratta di importanti fotorecettori che individuano diverse lunghezze d’onda, ossia caratteristiche della luce che determinano il modo in cui l’occhio vede i diversi colori. Una lunghezza d’onda tra 620-750 nanometri, per esempio, corrisponde al colore rosso.

I coni sono sensibili a lunghezze d’onda diverse e per questo permettono di percepire una gamma ampia di colorazioni. I bastoncelli, invece, non percepiscono direttamente i colori, bensì scale di grigio, che caratterizzano in genere la visione notturna.

L’importanza di coni e bastoncelli è innegabile, ma è soprattutto la loro azione combinata a essere cruciale, poiché insieme permettono all’occhio di vedere in varie condizioni di luce, seppur con un grado di chiarezza e precisione diverso.

Infine, un’altra straordinaria capacità dell’occhio è la percezione di movimento, profondità e tridimensionalità. Questo è possibile grazie alla visione binoculare, che fa sì che ogni occhio riceva immagini diverse dello stesso oggetto, per via della distanza interpupillare, nonché al contributo della retina e della corteccia visiva. L’elaborazione di queste immagini garantisce la visione 3D (stereopsi), ossia completa di altezza, larghezza e profondità, e la visione in movimento, aspetti fondamentali per poter svolgere la gran parte delle azioni quotidiane, come maneggiare oggetti, muoversi nello spazio o svolgere attività sportiva.

Oltre alla visione binoculare, la tridimensionalità delle immagini è percepibile grazie a un insieme di segnali visivi detti indizi monoculari, tra i quali figurano la sovrapposizione degli oggetti, le ombre, la grandezza relativa, la parallasse del movimento, e altre informazioni importanti. Tutto questo viene infine elaborato e interpretato dalla corteccia cerebrale, che restituisce un’immagine coerente e – quando questa si muove – crea un movimento fluido e naturale.

I liquidi oculari e il loro ruolo

Un’altra componente importante dell’occhio è rappresentata dalla sua parte liquida, divisa in umor vitreo e umore acqueo.

L’umor vitreo, anche definito corpo vitreo, è una sostanza gelatinosa che compone circa l’80% di tutto l’occhio e che si trova tra la retina e il cristallino. Composto in gran parte da acqua – alla quale si aggiunge una piccolissima percentuale di altre sostanze, come zuccheri, sali minerali, collagene e proteine – determina la forma dell’occhio e ne mantiene la struttura, protegge il bulbo oculare dagli urti e contribuisce a una corretta ossigenazione dell’organo.

In quanto trasparente, contribuisce anche a una visione chiara, mentre in presenza di alcune patologie potrebbe subire danni vascolari che richiedono terapie farmacologiche o un distacco dalla retina e dal nervo ottico, a causa di un’alterazione nella composizione della sostanza, rendendo necessario il trapianto.

L’umor acqueo, invece, è un liquido viscoso che si trova tra cristallino e cornea e che viene prodotto dal corpo ciliare situato dietro l’iride. Composto da acqua, sali, proteine e potenzialmente anche pochissimi globuli bianchi, anch’esso mantiene la forma dell’occhio tramite la pressione interna. Permette inoltre un corretto ingresso dei raggi luminosi, dona nutrimento a cornea e cristallino, e tramite la circolazione ha il compito di mantenere costante e sana la pressione interna dell’occhio. Quando l’umor acqueo non viene assorbito da una porzione dell’occhio chiamata trabecolato (preposta proprio a questa funzione), il liquido si accumula e la pressione intraoculare aumenta, impattando sul nervo ottico. Questa patologia silente e potenzialmente grave si chiama glaucoma, ed è una delle principali cause di cecità al mondo, assieme alla cataratta. Esistono però interventi mirati per ripristinare la funzione del trabecolato e per far defluire l’umor acqueo.

L’occhio e i difetti visivi

I difetti visivi (o vizi refrattivi), come miopia, astigmatismo e ipermetropia, rappresentano degli errori rispetto al corretto funzionamento dell’occhio e del suo sistema visivo. Possono essere corretti grazie alle innovative tecniche laser, che consentono di recuperare una visione nitida senza l’utilizzo di supporti esterni (occhiali o lenti a contatto). La microchirurgia oculare, intervenendo sulla struttura corneale con precisione e procedure mini-invasive, fa sì che i raggi luminosi cadano perfettamente sulla retina.

Affidati a Vista Vision per correggere i tuoi difetti visivi e migliorare la tua vi(s)ta!